Aktuelles aus dem Blog

Interessante und wissenswerte Themen aus der MINT-Welt.

Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Stuttgart war am 25. März 2025 Gastgeberin des dritten regionalen Netzwerktreffens „BW-MINT-vernetzt“.

Gemeinsam mit unseren Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern hat sich die Landesinitiative „Frauen in MINT-Berufen“ zum Ziel gesetzt, mehr Frauen für MINT-Berufe zu gewinnen.

Am 11. Februar, dem Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft, feiern wir die Errungenschaften von Forscherinnen weltweit.

Am 14. November 2024 fand das 13. Jahrestreffen und Bilanzgespräch der Landesinitiative „Frauen in MINT-Berufen“ bei der IHK Region Stuttgart statt.

Wie kann die Unternehmenskultur so gestaltet werden, dass weibliche MINT-Fachkräfte ihre Potenziale im Unternehmen voll entfalten und sich weiterentwickeln können?

Der erste Female Futuretech Summit am 08.10.2024 im ICS der Landesmesse Stuttgart bot sowohl Paneldiskussion, kurze Themen-Pitches als auch viel Gelegenheit sich zu vernetzen.

Um die Sichtbarkeit von Frauen in der Branche zu stärken und zu würdigen, fand am 08.10.2024 im ICS der Landesmesse Stuttgart zum ersten Mal der Female FutureTech Summit statt.

Absolventinnen und Absolventen der Ausbildungsberufe haben hervorragende Perspektiven und vielfältige Möglichkeiten in der Arbeitswelt.

Am zweiten Tag wurden die Veränderungen und Herausforderungen, die sich aus Digitalisierung und Innovation für unsere Arbeitswelt ergeben, konkretisiert.

Am 19. und 20. Juni 2024 fand die WOMEN OF TECH CONFERENCE in Stuttgart statt.

Dassault Système lud am 21. März 2024 zum Networking-Event für Ingenieurinnen ein.

Wo können Unternehmen ansetzen, wenn sie mehr Frauen für MINT-Berufe gewinnen möchten?

Mit großer Freude begrüßten die „Girls‘ Digital Camps“ in Heidelberg am 29.2.2024 Wirtschafts- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Die Stärkung und Teilhabe von Frauen und Mädchen gilt als ein entscheidender Schlüssel für eine gerechte, menschenfreundliche Welt.

Frauen und Mädchen sind in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik nach wie vor unterrepräsentiert.

Am 19. September veranstaltete die U.I. Lapp GmbH erneut einen MINT-Dialog-Day im Rahmen des Beteiligungsprogramms@MINT der Landesinitiative „Frauen in MINT-Berufen“.

Das Kreativlabor Tinkertank in Ludwigsburg war am 19. September 2023 Gastgeber des zweiten regionalen Netzwerktreffens.

„Welche Chancen gibt es für Frauen in (MINT)-Klimaschutzberufen?“ Die Frage stand im Fokus das 7. Virtuellen Netzwerktreffens im Rahmen des Beteiligungsprogramms@MINT.

Als erstes Ministerium in Baden-Württemberg hat sich das Wirtschaftsministeriumder Initiative Klischeefrei angeschlossen.

Schülerinnen, die sich für einen MINT-Beruf interessieren, bekamen beim MINT Dialog Day von der Landesinitiative „Frauen in MINT-Berufen“ und Festo SE & Co. KG am 21. März 2023 in Esslingen spannende Praxiseinblicke.

6. Netzwerktreffen des Beteiligungsprogramms @MINT thematisiert die Fachkräftesicherung von Frauen im IT-Bereich.

Nach mehr als zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit war es endlich so weit: Am 7. Juli 2022 fand die Auftaktveranstaltung der neuen Reihe „BW-MINT-vernetzt“ der Landesinitiative „Frauen in MINT-Berufen“ in Präsenz statt.

Das gemeinnützige Start-up App Camps der Informatikerin Dr. Diana Knodel bringt Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zum Programmieren

Seit Gründung des Nationalen MINT Forums in 2012 haben sich die Mitglieder in insgesamt 11 Arbeitsgruppen intensiv mit den verschiedenen Handlungsfeldern der MINT-Bildung auseinandergesetzt.

Es ist schon fast zur Tradition geworden: Auch das vierte Netzwerktreffen im Rahmen des Beteiligungsprogramm @MINT fand als digitales Format statt.

Annika Vielsack ist die erste Absolventin des Lehramtsstudiums Informatik am KIT und will mit dem Lehr-Lern-Labor junge Menschen für Informatik begeistern.

Über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und der Arbeitsgruppe MINT-Regionen der Landesinitiative.

Die digitale Erfolgsgeschichte geht weiter: das 3. Netzwerktreffen des Beteiligungsprogramm@MINT verzeichnet wieder eine hohe Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die Wissenschaftlerin, Chemikerin und Gründerin Dr. Dorothea Helmer über ihr Start-up Glassomer und die Kunst der Wissenschaftskommunikation

Eine wichtige Säule des Beteiligungsprogramm@MINT sind die MINT-Netzwerktreffen, bei denen Unternehmen im gegenseitigen Austausch stehen.

Die Elektrotechnikerin und Biomaterialforscherin Dr. Maria Asplund erhält den Bertha-Ottenstein-Preis 2020 für ihre Arbeit gegen Voreingenommenheit in der Wissenschaft

Die Forscherstation stellt 1.000 ersten Grundschulklassen kostenlos ein MINT-Erstlesebuch zur Verfügung.

Unter Mitwirkung von Komm, mach MINT hat e-fellows.net den neuen Ratgeber „Weiblich, erfolgreich, MINT“ herausgegeben.

Prof. Dr. Dorothea Wagner vom Karlsruher Institut für Technologie wird für ihre Verdienste um die Informatik mit der Konrad-Zuse-Medaille der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ausgezeichnet

Für Leichtbauanwendungen eröffnen die Ergebnisse der Forschung von Dr.-Ing. Almut Albiez fundamental neue Chancen.

Wo finde ich Best-Practice-Beispiele und Unterrichtsmaterialfür eine klischeefreie Berufs-und Studienorientierung?

Jede Schülerin und jeder Schüler soll entsprechend der individuellen Fähigkeiten gefördert werden.

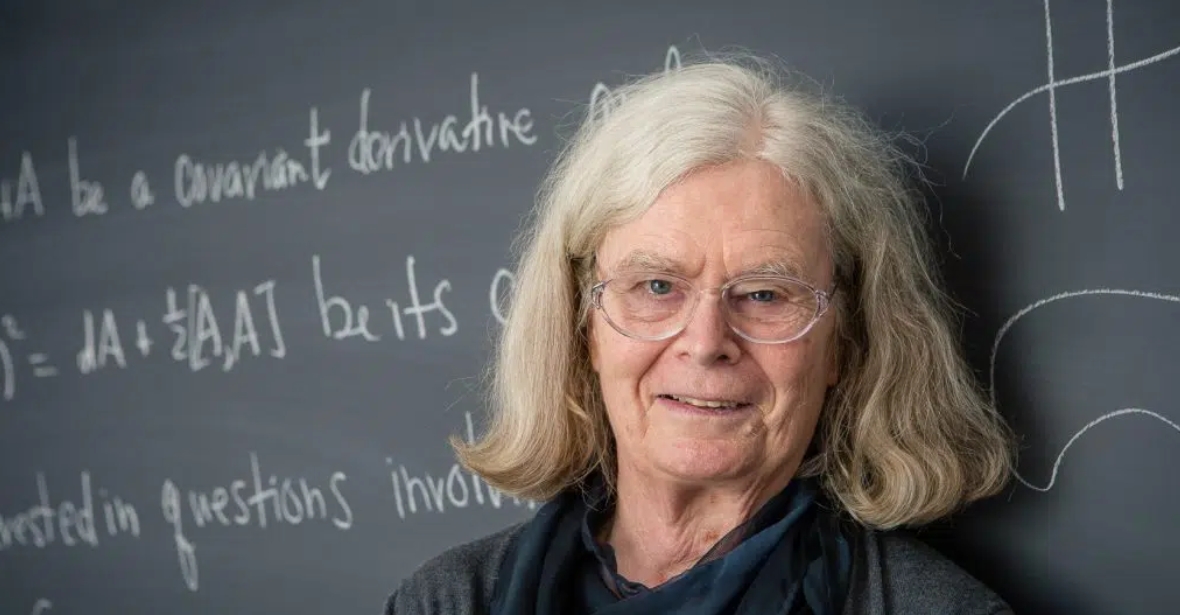

Die 76-jährige amerikanische Mathematikerin Karen Uhlenbeck erhält 2019 als erste Frau den Abelpreis, der als „Nobelpreis der Mathematik“ bezeichnet wird.